一般眼科

一般眼科

当院では、目のかゆみや痛み、見えにくさ、充血など、日常的によくみられる目の不調から、急な症状、慢性的なトラブルまで幅広く診療しています。年齢や症状に応じて、適切な検査と治療を行い、目の健康をサポートします。

以下に、よくある目の症状とその概要をご紹介していますので、気になる症状がありましたらご参照ください。

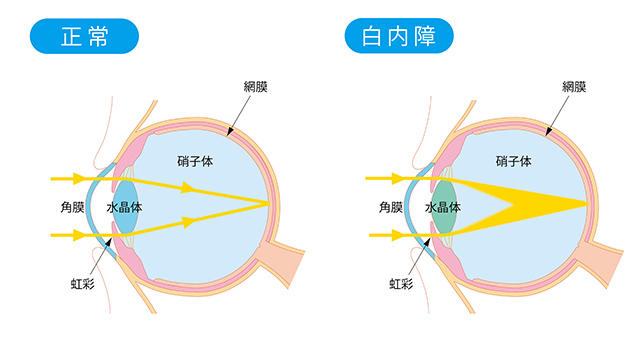

白内障は、加齢などにより目の中の水晶体が濁ることで、かすみ・まぶしさ・視力低下などの症状が現れる病気です。特に高齢者に多く、進行すると日常生活に支障をきたすこともあります。原因にもよりますが、早い方では40歳位から発症する場合もあります。

初期には点眼薬で進行を遅らせることがありますが、白内障が進行し視力の低下が強くなったり、日常生活に支障がでる場合、根本的な治療は手術となります。

手術では、濁った水晶体を取り除き、人工のレンズ(眼内レンズ)に置き換えます。

当院では安全性の高い日帰り手術も多く行われており、視力の改善が期待できます。時間は10分から15分ほどで、その日は眼帯をして帰宅していただきます。

見えにくさを感じたら早めの受診をおすすめします。

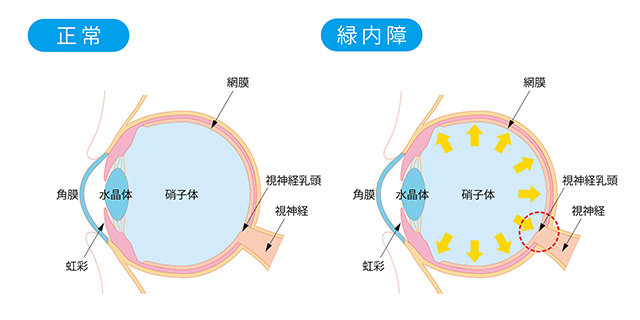

緑内障は、視神経に障害が起こり、視野(見える範囲)が徐々に狭くなっていく慢性の目の病気です。特に初期には自覚症状がほとんどなく、進行すると見える範囲が欠け、最終的には視力が大きく低下することもあります。日本では中途失明の原因第1位とされており、20人に1人、緑内障と言われています。また、そのうちの90%の方は眼科にかかっていない、潜在緑内障と言われています。

緑内障の原因は様々ありますが、最も重要なのが眼圧(目の中の圧力)で、眼圧が高くなると視神経に負担がかかります。ただし、日本人では眼圧が正常でも視神経が弱くて発症する正常眼圧緑内障が非常に多いため、定期的な眼科検診による早期発見が非常に重要です。

治療の目的は、眼圧をコントロールして視神経へのダメージを抑えることです。

治療法には、まず点眼薬の使用があり、必要に応じて内服薬・レーザー治療などが行われます。

緑内障は完治が難しい病気ですが、早期診断と継続的な治療により進行を抑えることが可能です。40歳を過ぎたら、見え方に異常がなくても一度は緑内障検査を受けましょう。

当院では、子どもの視力の発達や目の病気も専門的に診療します。弱視や斜視、近視の進行など、成長過程で起こりやすい目のトラブルを早期に発見し、適切な治療を行うことが大切です。お子様に以下のような症状などがあればお気軽にご相談ください。

眼科でも多くの生まれつきの異常(先天性疾患)が見られることがあります。小児科検診の時、もしくはご両親が見つけることも多いです。

先天性白内障・先天性緑内障・眼瞼下垂・眼球の奇形などの先天性疾患は、早期の診断と専門的な対応が重要です。当院では必要に応じて高次医療機関や専門病院をご紹介することがございます。

生まれたばかりの赤ん坊は、あまりよく見えていませんが徐々に視力が上がってきます。

3~4歳にかけて視力が1.0となります。しかし、遠視や乱視により視力の発達が悪いと、将来眼鏡やコンタクトレンズをしても視力がでなくなってしまいます。これが弱視です。

本人には視力が悪い自覚がありません。

さらに片目だけが弱視の場合はまず気づきません。

3歳児検診に簡易な視力検査がありますが、異常があるのに発見されない場合があります。

小学校の検診で発見される前に治療スタートした方が効果的なので、3~4歳時に一度は眼科で視力をチェックすることをおすすめします。

近視とは、遠くのものがぼやけて見え、近くのものははっきり見える状態のことをいいます。眼のピントが正しく合わず、網膜よりも手前で像が結ばれてしまうことで起こります。

最近では、スマートフォンやタブレットの使用、屋外活動の減少などが原因で、子どもの近視が増加しています。特に学童期(小学校以降)から近視が進行することが多く、早めの発見と適切な対策が大切です。当院では、近視の進行や見えにくさに応じて、適切な眼鏡やコンタクトレンズの処方を行っております。お気軽にご相談ください。

網膜疾患は、目の奥にある網膜の病気全般を指し、視力低下や視野異常の原因となります。中でも糖尿病が原因で起こる糖尿病網膜症は、日本人の失明原因の上位にあり、糖尿病患者は特に注意が必要です。糖尿病網膜症は、網膜の血管が傷つき出血やむくみが起こることで視力が悪化します。

早期段階では自覚症状が少ないため、糖尿病患者は定期的な眼科検査が重要です。治療法としては、血糖コントロールが基本ですが、進行すると網膜光凝固術(レーザー治療)が行われます。レーザーで異常な血管を焼き固め、出血や網膜剥離のリスクを減らします。

また、網膜のむくみ(黄斑浮腫)に対しては抗VEGF薬の硝子体内注射や手術治療が適応されることもあります。その他の網膜疾患には網膜剥離や黄斑変性症も含まれ、早期発見と治療開始が視力維持のカギです。当院では精密検査とともに、最適な治療を提供いたします。

角膜・結膜疾患は、目の表面を覆う透明な角膜と結膜の炎症や傷、感染症などを指します。

けがなどの外傷やコンタクトレンズの不適切な使用、細菌やウイルスの感染、ドライアイによる乾燥、その他さまざまな原因でおこります。代表的な症状としては、結膜炎(アレルギー性・ウイルス性)、角膜炎、ドライアイ、角膜びらんなどがあります。

程度にもよりますが、これらは目の痛み、充血、目やに、涙目、視力低下などをおこします。

治療は原因に応じて行われます。アレルギー性結膜炎には抗アレルギー点眼薬を、細菌感染の場合は抗菌点眼薬を用います。角膜炎やびらんでは、点眼による炎症抑制と保護が重要です。また、重症の場合や治りにくい場合は、専門的な治療や点滴治療が必要になることもあり、角膜混濁を起こして治癒後も視力障害が残ってしまうと、角膜移植が必要になる場合もありますので、早期の治療が大切です。

まぶたが赤く腫れて痛む「ものもらい」は、主に細菌感染による麦粒腫や、脂のかたまりが炎症を起こす霰粒腫が原因です。

治療は、抗菌点眼薬や軟膏の使用が中心で、炎症が強い場合は内服薬を併用することもあります。膿がたまっている場合には切開して排膿することもあります。早めの治療が悪化防止につながります。

目のかゆみ・充血・涙目などを引き起こすアレルギー性結膜炎は、花粉やハウスダスト、ペットの毛などが原因で起こります。特に春や秋の花粉シーズンには、多くの方が症状に悩まされます。

花粉などが原因の特定の季節にのみ症状があらわれるものを季節性アレルギー性結膜炎といい、一年中症状がみられるものは通年性アレルギー性結膜炎といいます。重症のものでは、子どもに多くみられる春季カタル、ソフトコンタクトレンズを使っている人にみられる巨大乳頭結膜炎などがあります。

治療は、抗アレルギー点眼薬や抗ヒスタミン薬の使用が基本で、症状が強い場合にはステロイド点眼を用いることもあります。予防的な点眼を花粉の飛散前から始めることで、症状を軽くできることもあります。

症状に応じて最適な治療をご提案いたしますので、お早めにご相談ください。

ドライアイは、涙の量や質の異常によって目が乾きやすくなる状態で、目の疲れ・かすみ・異物感・充血などの症状がみられます。パソコンやスマートフォンの長時間使用が原因になることもあります。

治療は、人工涙液などの点眼薬の使用が基本で、症状に応じて抗炎症薬の点眼や涙点プラグ挿入などを行うこともあります。

ドライアイがなかなか良くならない方には、保険の治療に加えて、自由診療(自費)でより効果的な治療を受けることもできます。

たとえば、高濃度の目薬でうるおいをしっかり保ったり、涙の通り道を小さな栓(涙点プラグ)でふさいで涙をとどめたりする方法があります。

また、まぶたにやさしい光を当てて涙の質を改善する光治療(IPL)も行っています。

TOP